宗教非課税は世界の常識(転載)

2011年03月04日

私は宗教に課税してもいいと思いますよ。

そのかわり、団体だけに課税するというような差別的な政策ではなく、パワースポットへの参拝、いろんな神社仏閣への拝観料への上乗せ、いっそ個人の仏壇やお墓にも課税しましょう。

宗教という「精神」への課税は、つまりはそれだけゲスな考えだということです。

お恥ずかしい過去の話ですが、私は高校生の頃、ジャーナリストになるのが夢でした。

ジャーナリストになって「いつも聖人君子顔で人を批判してるマスコミ関係者のプライベートの歪みをすっぱぬいて実名で糾弾する」仕事を夢見てました。(笑)

それを思ったのはあの松本サリン事件での河野義行さんへのマスコミの所行をみてからです。

なんもしらない高校生ですらおかしいと思うんですよ。今のマスコミは。

批判するなら、批判される覚悟を負うべきです。

マスコミが公器を名乗るならフェアにいきましょう。

ちなみにマスコミの愛する「言論の自由」はその法の成り立ちは「信仰告白の自由」であり、「信教の自由」でした。

信教の自由への尊厳をふみにじる言動は、マスコミ精神の緩慢な自殺なんですよ。

__________

http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=1415

宗教非課税は世界の常識

――エモーショナルな宗教課税論を警戒せよ

3月3日発売の週刊新潮が「4兆円の財源が飛び出す『宗教法人』に課税せよ!」と題する記事を掲載している。

その論調を見ると、要するに「こんなに儲けている宗教法人に課税しないのは不公平だ」ということが言いたいようだ。

いつものことだが、この手の記事は、なぜ宗教法人が非課税であるのかという根拠に触れることはない。その根拠を示した上でそれに反論するならともかく、そんな真面目な議論をするつもりはないらしく、とにかく人々の「嫉妬」や「不公平感」に訴えようとするのだ。

また、読売テレビ系「たかじんのそこまで言って委員会」の2月6日放送回でも、あるコメンテーターが財政再建のためとして宗教課税を主張していたので、この問題の論点を改めて整理しておく必要があるだろう。

宗教が非課税である理由

税法学や憲法学の世界で宗教の非課税措置が合憲とされているのは何故か、まずはその理由を挙げておこう。

非課税の根拠の第一は、「信教の自由」の保障である。宗教活動に課税するとなれば、その活動は税務調査・査察の対象となり、課税当局の日常的な監視下に置かれることになる。課税権は警察権と並んで、国家の二大強権である。このような事態は、戦前の反省に鑑みて公権力が宗教活動に介入することを禁じた「信教の自由」の侵害であり、憲法違反である。宗教法人法でも、国家が徴税権力で宗教に介入することを戒めている

。

次に挙げるべきは、宗教活動の「公益性」だろう。宗教団体が非課税措置を受けているのは、その活動が公益性をもつためである。つまり、公益性をもつ宗教法人の活動を政策的に保護するために、国家が非課税措置を講ずるのである。

伝道や布教、信者育成などの本来の宗教活動はもちろん、教育や医療などの事業も公益活動として認められている。例えばマザー・テレサの集めた支援金に課税するとしたら、それはまさに“鬼畜の所業”だろう。

第三には、宗教活動に課税の対象となる「所得」がそもそも存在しないことが挙げられる。宗教活動の結果、何らかの利益があったとしても、営利事業とは違い、それは個人への分配を目的とした「儲け」ではなく事業遂行のための資金でしかない。したがって、当然ながらそれに課税されることはない。

第四には「公益信託説」と呼ばれる考え方がある。宗教法人は、委託者である信徒から金銭などを預かり、宗教活動のために使用するよう依頼されている受託者、つまり橋渡し機関であり、非課税で当然であるというものである。町内会の会費が課税されないのと同じ論理である。

エモーショナルな議論

宗教課税論者はこれらを反駁する根拠を一つひとつ示さなければならないはずだが、前述した通り、週刊新潮の記事や、その他の論者は「儲けている宗教が課税されていない」といったエモーショナル(感情的)な物言いに終始している。

今回も記事の前半をたっぷり使って、創価学会や幸福の科学の資産をあれこれ推測しているのもその姿勢をよく表している。

この主張をあえてまともな言い方に直すなら「税の公平」ということになるだろう。

しかし、これまで見たように宗教非課税にはきちんとした理由がある。税を取るべきでないところから取ることをもって「公平」とは言わないだろう。

また、「たかじんのそこまで言って委員会」では、コメンテーターが「非課税措置は政教分離違反」と語っている。宗教の非課税措置は宗教への間接的な補助に当たり、国家の宗教への関わりを禁じる政教分離違反であると言いたいようだ。

これも同じことで、税を取るべきでないから取らないでいることを「間接的な補助」とは言いがかりに近い。

確かに、非課税を間接的な補助と見なす「租税歳出論」も一部にはある。しかし仮にその説をとる場合でも、日本の憲法や租税政策では、宗教活動を侵害する課税という直接的な関わり方よりも、非課税という間接的な関わり方を選択していると解するのが相当だとされているのだ。

このように「税の公平」を理由とした宗教課税論は成り立たない。

さて、週刊新潮の記事では、もう一つの論点として、活動の実態がない「休眠宗教法人」の法人格を脱税目的で売買し、非課税で営利事業を営む輩がいるのが問題であるとも主張している。こうした輩を許さないためにも課税が必要だというわけだ。

しかし、記事を信用するならば、全国の宗教法人約18万のうち、「不活動法人」は約4200だという。そのうち、悪質な売買に関わっているものとなれば、さらにぐっと数が減るはずだ。そうした少数の不心得者のために、これまで述べてきた原理原則を御破算にし、大多数の真面目な宗教活動に対して不利益を負わせようというのだろうか。

あまりの暴論であると言わざるをえない。

宗教課税論者は人類の常識に立ち返れ

週刊新潮の記事も認めざるをえなかったように「宗教法人の非課税は世界の常識」なのだ。国教制度のイギリス、公認宗教制度のドイツ、政教分離原則のアメリカやフランスにおいても、何らかのかたちで宗教団体に対する課税除外措置を行っている。

記事では、アメリカなどの国では非課税資格を得るための審査が厳しいことなどを挙げている。しかし、各国は政教関係や租税制度について全く異なった体制を採っているため、全体像を見ずに比較するのは危険である。

記事でもさらりと触れているが、アメリカでは宗教団体への寄付は所得税控除の対象だ。つまり、日本よりも宗教への寄付が集まりやすい制度になっているのだ。

非課税の資格審査も、実際にはU+301D原則非課税U+301Fと呼べるほど緩いと指摘する論者もいる。

要するに、世界中の国々が、宗教団体には課税しないように、また、結果的に宗教にとって不利にならないように制度の設計と運営をしている点こそが決定的に重要なのであり、その点を軽視してはならない。

世界には宗教非課税どころか、ドイツやイスラム圏など、国民が宗教に税を納める「宗教税」の伝統が生きている地域も多い。国家や社会が税制を通じて宗教への尊敬を示すことは珍しいことではない。

宗教の非課税制度は、宗教を社会全体として尊重することで国家の精神性を担保し、それと同時に宗教に対する国家の介入を極限するための原則だと言えよう。

つまり、これは不公平感や財政再建論でどうこうすべきレベルの問題ではないのだ。

宗教非課税の法的根拠を様々に述べたが、これらも「人類の常識」を現代的な法律の言葉で再確認したものに過ぎない。

宗教課税論者たちには、ぜひとも人類の常識に立ち返り、自分たちがいったい何を主張しているのか、しっかり反省していただきたいものだ。

そのかわり、団体だけに課税するというような差別的な政策ではなく、パワースポットへの参拝、いろんな神社仏閣への拝観料への上乗せ、いっそ個人の仏壇やお墓にも課税しましょう。

宗教という「精神」への課税は、つまりはそれだけゲスな考えだということです。

お恥ずかしい過去の話ですが、私は高校生の頃、ジャーナリストになるのが夢でした。

ジャーナリストになって「いつも聖人君子顔で人を批判してるマスコミ関係者のプライベートの歪みをすっぱぬいて実名で糾弾する」仕事を夢見てました。(笑)

それを思ったのはあの松本サリン事件での河野義行さんへのマスコミの所行をみてからです。

なんもしらない高校生ですらおかしいと思うんですよ。今のマスコミは。

批判するなら、批判される覚悟を負うべきです。

マスコミが公器を名乗るならフェアにいきましょう。

ちなみにマスコミの愛する「言論の自由」はその法の成り立ちは「信仰告白の自由」であり、「信教の自由」でした。

信教の自由への尊厳をふみにじる言動は、マスコミ精神の緩慢な自殺なんですよ。

__________

http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=1415

宗教非課税は世界の常識

――エモーショナルな宗教課税論を警戒せよ

3月3日発売の週刊新潮が「4兆円の財源が飛び出す『宗教法人』に課税せよ!」と題する記事を掲載している。

その論調を見ると、要するに「こんなに儲けている宗教法人に課税しないのは不公平だ」ということが言いたいようだ。

いつものことだが、この手の記事は、なぜ宗教法人が非課税であるのかという根拠に触れることはない。その根拠を示した上でそれに反論するならともかく、そんな真面目な議論をするつもりはないらしく、とにかく人々の「嫉妬」や「不公平感」に訴えようとするのだ。

また、読売テレビ系「たかじんのそこまで言って委員会」の2月6日放送回でも、あるコメンテーターが財政再建のためとして宗教課税を主張していたので、この問題の論点を改めて整理しておく必要があるだろう。

宗教が非課税である理由

税法学や憲法学の世界で宗教の非課税措置が合憲とされているのは何故か、まずはその理由を挙げておこう。

非課税の根拠の第一は、「信教の自由」の保障である。宗教活動に課税するとなれば、その活動は税務調査・査察の対象となり、課税当局の日常的な監視下に置かれることになる。課税権は警察権と並んで、国家の二大強権である。このような事態は、戦前の反省に鑑みて公権力が宗教活動に介入することを禁じた「信教の自由」の侵害であり、憲法違反である。宗教法人法でも、国家が徴税権力で宗教に介入することを戒めている

。

次に挙げるべきは、宗教活動の「公益性」だろう。宗教団体が非課税措置を受けているのは、その活動が公益性をもつためである。つまり、公益性をもつ宗教法人の活動を政策的に保護するために、国家が非課税措置を講ずるのである。

伝道や布教、信者育成などの本来の宗教活動はもちろん、教育や医療などの事業も公益活動として認められている。例えばマザー・テレサの集めた支援金に課税するとしたら、それはまさに“鬼畜の所業”だろう。

第三には、宗教活動に課税の対象となる「所得」がそもそも存在しないことが挙げられる。宗教活動の結果、何らかの利益があったとしても、営利事業とは違い、それは個人への分配を目的とした「儲け」ではなく事業遂行のための資金でしかない。したがって、当然ながらそれに課税されることはない。

第四には「公益信託説」と呼ばれる考え方がある。宗教法人は、委託者である信徒から金銭などを預かり、宗教活動のために使用するよう依頼されている受託者、つまり橋渡し機関であり、非課税で当然であるというものである。町内会の会費が課税されないのと同じ論理である。

エモーショナルな議論

宗教課税論者はこれらを反駁する根拠を一つひとつ示さなければならないはずだが、前述した通り、週刊新潮の記事や、その他の論者は「儲けている宗教が課税されていない」といったエモーショナル(感情的)な物言いに終始している。

今回も記事の前半をたっぷり使って、創価学会や幸福の科学の資産をあれこれ推測しているのもその姿勢をよく表している。

この主張をあえてまともな言い方に直すなら「税の公平」ということになるだろう。

しかし、これまで見たように宗教非課税にはきちんとした理由がある。税を取るべきでないところから取ることをもって「公平」とは言わないだろう。

また、「たかじんのそこまで言って委員会」では、コメンテーターが「非課税措置は政教分離違反」と語っている。宗教の非課税措置は宗教への間接的な補助に当たり、国家の宗教への関わりを禁じる政教分離違反であると言いたいようだ。

これも同じことで、税を取るべきでないから取らないでいることを「間接的な補助」とは言いがかりに近い。

確かに、非課税を間接的な補助と見なす「租税歳出論」も一部にはある。しかし仮にその説をとる場合でも、日本の憲法や租税政策では、宗教活動を侵害する課税という直接的な関わり方よりも、非課税という間接的な関わり方を選択していると解するのが相当だとされているのだ。

このように「税の公平」を理由とした宗教課税論は成り立たない。

さて、週刊新潮の記事では、もう一つの論点として、活動の実態がない「休眠宗教法人」の法人格を脱税目的で売買し、非課税で営利事業を営む輩がいるのが問題であるとも主張している。こうした輩を許さないためにも課税が必要だというわけだ。

しかし、記事を信用するならば、全国の宗教法人約18万のうち、「不活動法人」は約4200だという。そのうち、悪質な売買に関わっているものとなれば、さらにぐっと数が減るはずだ。そうした少数の不心得者のために、これまで述べてきた原理原則を御破算にし、大多数の真面目な宗教活動に対して不利益を負わせようというのだろうか。

あまりの暴論であると言わざるをえない。

宗教課税論者は人類の常識に立ち返れ

週刊新潮の記事も認めざるをえなかったように「宗教法人の非課税は世界の常識」なのだ。国教制度のイギリス、公認宗教制度のドイツ、政教分離原則のアメリカやフランスにおいても、何らかのかたちで宗教団体に対する課税除外措置を行っている。

記事では、アメリカなどの国では非課税資格を得るための審査が厳しいことなどを挙げている。しかし、各国は政教関係や租税制度について全く異なった体制を採っているため、全体像を見ずに比較するのは危険である。

記事でもさらりと触れているが、アメリカでは宗教団体への寄付は所得税控除の対象だ。つまり、日本よりも宗教への寄付が集まりやすい制度になっているのだ。

非課税の資格審査も、実際にはU+301D原則非課税U+301Fと呼べるほど緩いと指摘する論者もいる。

要するに、世界中の国々が、宗教団体には課税しないように、また、結果的に宗教にとって不利にならないように制度の設計と運営をしている点こそが決定的に重要なのであり、その点を軽視してはならない。

世界には宗教非課税どころか、ドイツやイスラム圏など、国民が宗教に税を納める「宗教税」の伝統が生きている地域も多い。国家や社会が税制を通じて宗教への尊敬を示すことは珍しいことではない。

宗教の非課税制度は、宗教を社会全体として尊重することで国家の精神性を担保し、それと同時に宗教に対する国家の介入を極限するための原則だと言えよう。

つまり、これは不公平感や財政再建論でどうこうすべきレベルの問題ではないのだ。

宗教非課税の法的根拠を様々に述べたが、これらも「人類の常識」を現代的な法律の言葉で再確認したものに過ぎない。

宗教課税論者たちには、ぜひとも人類の常識に立ち返り、自分たちがいったい何を主張しているのか、しっかり反省していただきたいものだ。

及川無双~台湾危機は日本の危機・日本は米国の植民地から脱せよ

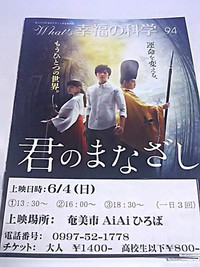

映画『君のまなざし』奄美6/4(日)、徳之島6/17(土)やります!

ミサイルから家族を守るために、最低限の備えを!【幸福実現党】

霊現象における審神者と客観的意見の重要性 ~Aさんとの会話から

あるHS信者さんの物語

数学者・岡潔博士がスゴすぎる!(LEOさんブログより転載)

映画『君のまなざし』奄美6/4(日)、徳之島6/17(土)やります!

ミサイルから家族を守るために、最低限の備えを!【幸福実現党】

霊現象における審神者と客観的意見の重要性 ~Aさんとの会話から

あるHS信者さんの物語

数学者・岡潔博士がスゴすぎる!(LEOさんブログより転載)

Posted by アマミちゃん(野崎りの) at 09:50│Comments(4)

│幸福の科学

この記事へのコメント

まあややこしいことはわかりませんが、宗教を悪用して、私腹を肥やすブタ野郎もいるから問題なんでしょうね。

非活動の宗教法人がすごい額で売買されている時代ですから。朝日がこの問題はいろいろ調べてるみたいですね。

非活動の宗教法人がすごい額で売買されている時代ですから。朝日がこの問題はいろいろ調べてるみたいですね。

Posted by 一般人 at 2011年03月04日 11:42

またひとつ勉強になりました(T-T)

Posted by 申島性之助 at 2011年03月04日 20:16

宗教活動への課税措置。まったくもって論外だと、私も思います。

人の善意に課税する馬鹿がどこにいる。まずそう言っておきたいものです。

この某誌の「嫉妬の論理の正当化」は全く変わる事がありませんね。

私は、尖閣問題で話題となった海上保安官一色氏の記事への取り上げ方、

その嫉妬心丸出しの魔女狩り的なゴシック記事を見て、

この某誌の正義の正体が、卑小な乞食根性であるのを十分すぎるほど理解しました。

まあ、早く潰れて出直したほうが、世のため人のためであるかと、そうおもいますね。

人の善意に課税する馬鹿がどこにいる。まずそう言っておきたいものです。

この某誌の「嫉妬の論理の正当化」は全く変わる事がありませんね。

私は、尖閣問題で話題となった海上保安官一色氏の記事への取り上げ方、

その嫉妬心丸出しの魔女狩り的なゴシック記事を見て、

この某誌の正義の正体が、卑小な乞食根性であるのを十分すぎるほど理解しました。

まあ、早く潰れて出直したほうが、世のため人のためであるかと、そうおもいますね。

Posted by えひめの翁 at 2011年03月05日 10:28

こうした週刊誌。。。もはやゴシックネタ雑誌と成り下がっていますけれども、

世の中を暗くし、貧乏にしているのが実はその「金持ちに対する憎しみ」や「嫉妬」

の感情である事を、全く理解していない。理解しようともしないのが問題であると

私はそう思いますね。

実現党の立木党首が結構いい記事を書いています。

これは「金持ちに嫉妬する感情」におもねったならば書けない記事ですね。

「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」で判断する基準。

それが某誌の記事を見る前に通さなきゃいけない。。。通すべきフィルターであろうと思いますね。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/110304/ecd1103040505001-n1.htm

世の中を暗くし、貧乏にしているのが実はその「金持ちに対する憎しみ」や「嫉妬」

の感情である事を、全く理解していない。理解しようともしないのが問題であると

私はそう思いますね。

実現党の立木党首が結構いい記事を書いています。

これは「金持ちに嫉妬する感情」におもねったならば書けない記事ですね。

「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」で判断する基準。

それが某誌の記事を見る前に通さなきゃいけない。。。通すべきフィルターであろうと思いますね。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/110304/ecd1103040505001-n1.htm

Posted by えひめの翁 at 2011年03月05日 11:01

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。